数据仓库与数据挖掘

聚类

1. 聚类分析概述

组合分类

1. 什么是聚类?—— 从整理房间说起

生活中的聚类例子

想象你要整理一个混乱的房间:

- 书本放在书架上

- 衣服挂在衣柜里

- 文具收进笔筒

- 食品放进冰箱

这个过程就是聚类!你把相似的物品归为一类,让房间变得有序。

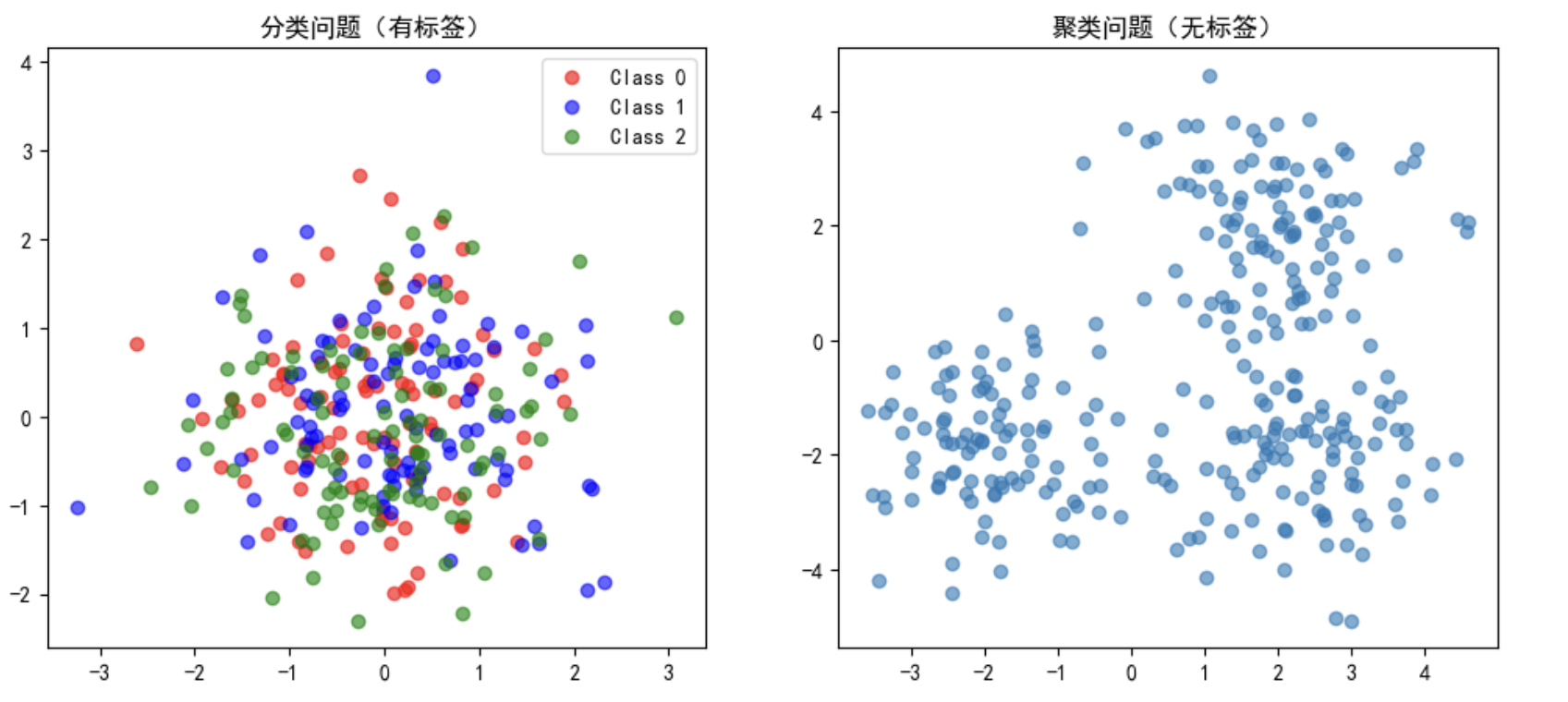

聚类是一种 无监督学习方法,目标是将数据分成不同的组(簇),使得:

- 同一簇内的数据点尽可能相似

- 不同簇之间的数据点尽可能不同

| 特征 | 分类 | 聚类 |

|---|---|---|

| 是否有标签 | 有标签(监督学习) | 无标签(无监督学习) |

| 目标 | 预测新数据的类别 | 发现数据的内在结构 |

| 例子 | 判断邮件是垃圾邮件还是正常邮件 | 将客户分成不同的群体 |

2. 聚类算法的分类

2.1 基于划分的方法

- 代表算法:K-Means

- 思想:将数据划分成K个簇,每个簇有一个中心点

- 特点:需要预先指定簇的数量K

2.2 基于层次的方法

- 代表算法:凝聚层次聚类,分裂层次聚类

- 思想:通过层层合并或分裂来构建树状结构

- 特点:不需要指定K值,结果呈现树状图

2.3 基于密度的方法

- 代表算法:DBSCAN

- 思想:根据数据点的密度来形成簇

- 特点:能发现任意形状的簇,对噪声不敏感

2.4 基于网格的方法

- 代表算法:STING, CLIQUE

- 思想:将数据空间划分为网格单元进行处理

- 特点:处理速度快,适合大数据集

2. K-Means聚类算法

组合分类

1. K-Means算法的原理

K-Means原理:一个分组的游戏

游戏规则:

- 随机选择K个点作为初始中心点(质心)

- 将每个数据点分配给最近的中心点

- 重新计算每个簇的中心点(取平均值)

- 重复步骤2-3,直到中心点不再变化

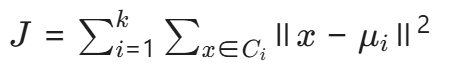

K-Means的数学原理,目标函数(簇内平方和):

k:簇的数量; Ci:第i个簇; μi:第i个簇的中心点;x:数据点

1. **初始化簇中心**

随机选择( K )个样本作为初始簇中心

2. **分配样本到最近簇**

对每个样xi,计算与所有簇中心的距离,分配到距离最近的簇:

3. **更新簇中心**

重新计算每个簇的中心为簇内样本的均值:

4. **收敛判断**

重复步骤2和3,直到:

- 簇中心不再变化(或变化小于预设阈值)

- 达到最大迭代次数2. K-Means的改进与变体

问题:原始K-Means对初始中心点敏感,可能陷入局部最优

解决方案:K-Means++

- 第一个中心点随机选择

- 后续中心点选择远离已选中心点的数据点

- 大大提高了算法的稳定性和收敛速度

3. 对比K-Means和K-Means++

案例代码:👇

# K-Means vs K-Means++ 比较

from sklearn.cluster import KMeans

from sklearn.datasets import make_blobs

# 生成数据

X, y_true = make_blobs(n_samples=300, centers=5, cluster_std=0.60, random_state=42)

# 300个样本,4个簇,每个簇的标准差为0.6,随机种子为42

plt.figure(figsize=(15, 5))

# 原始K-Means(多次运行显示不稳定性)

plt.subplot(1, 3, 1)

for i in range(5):

kmeans = KMeans(n_clusters=4, init='random', n_init=1, random_state=i) # 初始化1次,每次都选择不同的质心

y_pred = kmeans.fit_predict(X)

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y_pred, alpha=0.6)

plt.title('K-Means')

# K-Means++

plt.subplot(1, 3, 2)

kmeans_plus = KMeans(n_clusters=4, init='k-means++', n_init=10, random_state=42) # 初始化10次,每次都选择不同的质心

y_pred_plus = kmeans_plus.fit_predict(X)

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y_pred_plus, alpha=0.6)

plt.title('K-Means++\n')

# 真实分布

plt.subplot(1, 3, 3)

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y_true, alpha=0.6)

plt.title('真实分布')

plt.tight_layout()

plt.show()

从上图我们发现K-Means聚类简洁高效,适合大规模数据挖掘,但是K-Means需要预先指定簇的数量,而类别数实现很难获取 .

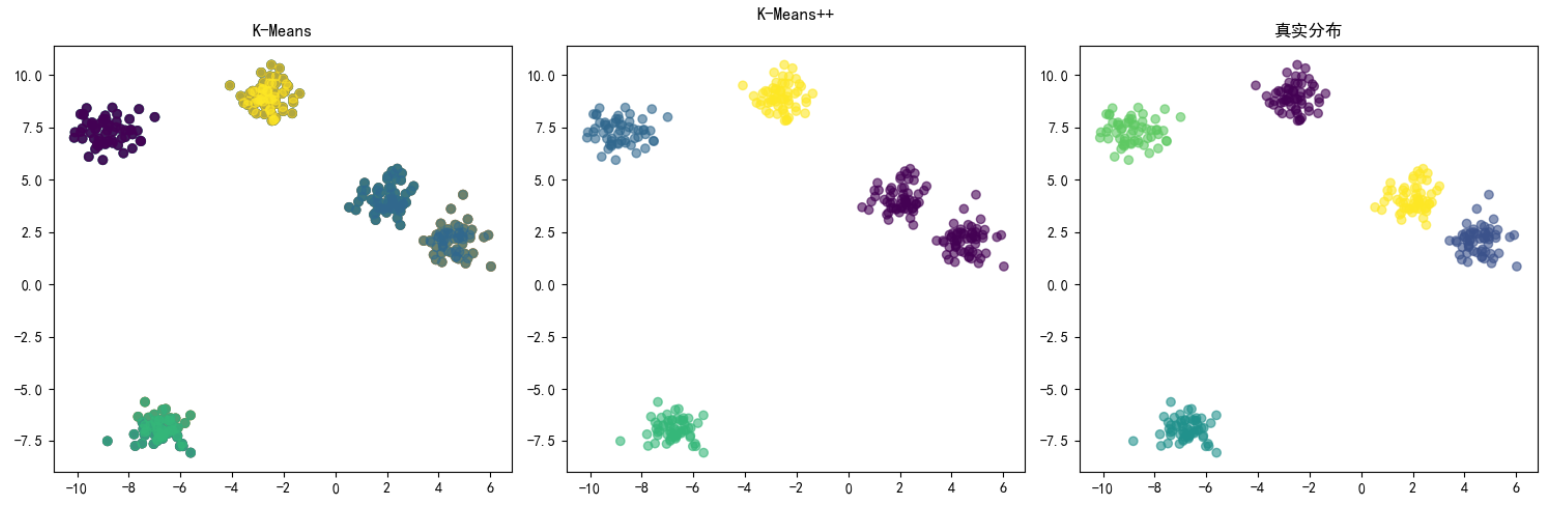

3. 层级聚类

层级聚类

前面我们学习了K-Means聚类算法,它是基于划分的方法,需要预先指定簇的数量。而层级聚类是一种基于层次的方法,不需要预先指定簇的数量,它通过连续合并或分裂来构建一个树状的聚类结构。

1. 什么是层级聚类?—— 从家族关系说起

1.什么是层级聚类?—— 从家族关系说起

想象你要整理一个家族的族谱:

最底层 :每个家庭成员是独立的个体

上一层 :兄弟姐妹组成小家庭

再上一层 :几个小家庭组成大家族

最顶层 :整个家族汇聚在一起

这个过程就是层级聚类!

层级聚类通过连续 合并或分裂 来构建一个 树状的聚类结构,不需要预先指定簇的数量 。

2. 为什么需要不同的距离度量?

想象你要判断两个班级学生的亲近程度,有不同方法:

- 看两个班最熟的两个人(单链接)

- 看两个班最陌生的两个人(全链接)

- 看两个班平均熟悉程度(平均链接)

- 看两个班长的关系(质心法)

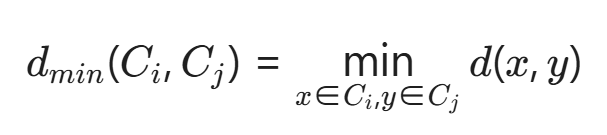

2.1 最短距离法(单链接法)

📌 定义:

两个簇中最近的两个数据点之间的距离

📐 距离公式:

🎯 核心思想:

"只要两个簇中有任何两个点很接近,就认为这两个簇是亲近的"

📊 应用场景:

发现链状结构 :适合识别非球形的、拉长的簇

异常检测 :能够将离群点单独分离

形状复杂的簇 :适用于簇形状不规则的情况

⚠️ 注意事项:

容易产生"链式效应",可能把本不该在一起的簇连接起来

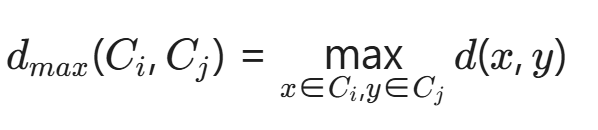

2.2 最长距离法(全链接法)

📌定义:

两个簇中最远的两个数据点之间的距离

📐 距离公式:

🎯 核心思想:

"必须两个簇中所有点都相对接近,才认为这两个簇是亲近的"

📊 应用场景:

- 紧凑球形簇:适合发现大小均匀的球形簇

- 质量要求高:当需要簇内点之间距离都很小时

- 噪声数据处理:对异常值比较敏感,能产生紧凑的簇

⚠️ 注意事项:

可能过度拆分数据,把本应在一起的簇分开

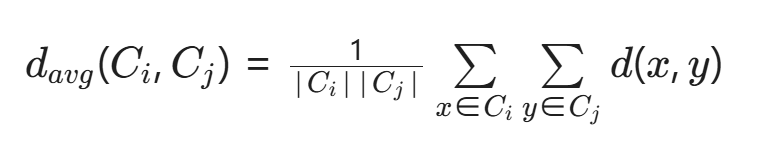

2.3 类平均法(平均链接法)

📌 定义:

两个簇中所有点对之间的平均距离

📐 距离公式:

🎯 核心思想:

"看两个簇之间整体的平均亲近程度"

📊应用场景:

一般聚类分析:最常用、最平衡的方法

不知道数据特性时:作为默认选择

稳健性要求高:对噪声的敏感度介于最短和最远之间

⚠️ 注意事项:

计算量相对较大,但通常效果最好 👈 👈 👈

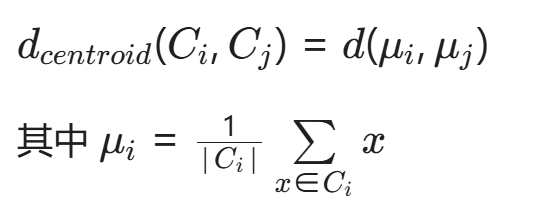

2.4 中心法(质心法)

📌定义:

两个簇的中心点(质心)之间的距离

📐 距离公式:

🎯 核心思想:

"看两个簇的代表点(中心)之间的距离"

📊 应用场景:

- 球形分布数据:当簇呈球形分布时效果最好

- 概念直观:适合需要容易解释的场景

- 计算效率:相对计算量较小

⚠️ 注意事项:

当簇大小差异很大时可能效果不佳

3. 分裂层次聚类(自顶向下)

🎯 基本思想:从整体开始,逐步分裂

🗺️ 生活比喻:国家行政区划

开始:整个中国作为一个整体

第一步:分成34个省级行政区

第二步:每个省分成多个地级市

第三步:每个市分成多个区县

最终:得到基层行政单位📊 算法步骤:

初始状态:所有点在一个大簇中

↓

选择最需要分裂的簇

↓

将该簇分裂为两个子簇

↓

重复直到每个点独立或满足停止条件4. 凝聚层次聚类(自底向上)

🎯 基本思想:从个体开始,逐步合并

📊 算法步骤:

初始状态:每个点都是一个簇

↓

找到距离最近的两个簇并合并

↓

更新距离矩阵

↓

重复直到所有点合并为一个簇🏢 生活比喻:公司合并过程

开始:每个小公司独立运营

第一步:A公司和B公司合并

第二步:C公司和D公司合并

第三步:AB集团和CD集团合并

最终:形成一个大集团公司凝聚法更常用:

- 实现简单:合并策略比分裂策略更容易实现

- 结果稳定:不容易受到随机性的影响

- 计算可行:虽然复杂度高,但对中小数据集可行

5. 案例代码

4. 基于密度的聚类

基于密度的聚类

1. 从生活中的密度概念说起

生活中的密度现象:

- 人群聚集:商场里人群密集的地方形成"热点区域"

- 星星分布:宇宙中星星密集的地方形成"星系"

- 城市发展:人口密集的地方形成"城市中心"

K-Means和层次聚类有什么局限?

- 只能发现球形的簇

- 对噪声点敏感

- 无法发现任意形状的簇

2. 基于密度聚类的核心思想

🎯 **基本理念:**物以类聚,人以群分

密度聚类认为:

- 簇是数据空间中高密度区域

- 噪声存在于低密度区域

- 不同簇之间被低密度区域分隔

3. DBSCAN算法(最经典的密度聚类算法)

3.1 三个核心概念:

1. ε-邻域: 以点p为中心,半径为ε的圆形区域

2. 核心点: 如果点p的ε-邻域内至少包含MinPts个点(包括自己),则p为核心点

3. 密度直达: 点q在点p的ε-邻域内,且p是核心点,那么q从p密度直达

3.2 算法步骤

1. 标记所有点为未访问

2. 随机选择一个未访问点p

3. 如果p是核心点:

- 创建新簇C

- 将p及所有密度可达点加入C

4. 如果p是噪声点,标记为噪声

5. 重复直到所有点被访问4. DBSCAN聚类算法实战:鸢尾花数据集分析

- 数据加载和探索

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.datasets import load_iris

from sklearn.cluster import DBSCAN

from sklearn.preprocessing import StandardScaler

import pandas as pd

# 设置中文字体

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

print("=== 简单DBSCAN鸢尾花聚类案例 ===\n")

# 加载数据

iris = load_iris()

X = iris.data # 特征:花萼长度、花萼宽度、花瓣长度、花瓣宽度

y = iris.target # 真实类别:0-setosa, 1-versicolor, 2-virginica

print("数据基本信息:")

print(f"样本数: {X.shape[0]}, 特征数: {X.shape[1]}")

print(f"真实类别分布: Setosa-50, Versicolor-50, Virginica-50")

# 只看前两个特征方便可视化

X_simple = X[:, :2] # 只用花萼长度和花萼宽度

print(f"\n使用前两个特征进行聚类: {iris.feature_names[:2]}")结果:

=== 简单DBSCAN鸢尾花聚类案例 ===

数据基本信息:

样本数: 150, 特征数: 4

真实类别分布: Setosa-50, Versicolor-50, Virginica-50

使用前两个特征进行聚类: ['sepal length (cm)', 'sepal width (cm)']- 数据标准化

# DBSCAN对数据尺度敏感,需要标准化

scaler = StandardScaler()

X_scaled = scaler.fit_transform(X_simple)

print("标准化完成!")

print("原始数据范围:", f"花萼长度: {X_simple[:,0].min():.1f}-{X_simple[:,0].max():.1f}",

f"花萼宽度: {X_simple[:,1].min():.1f}-{X_simple[:,1].max():.1f}")

print("标准化后范围:", f"花萼长度: {X_scaled[:,0].min():.1f}-{X_scaled[:,0].max():.1f}",

f"花萼宽度: {X_scaled[:,1].min():.1f}-{X_scaled[:,1].max():.1f}")结果:

标准化完成!

原始数据范围: 花萼长度: 4.3-7.9 花萼宽度: 2.0-4.4

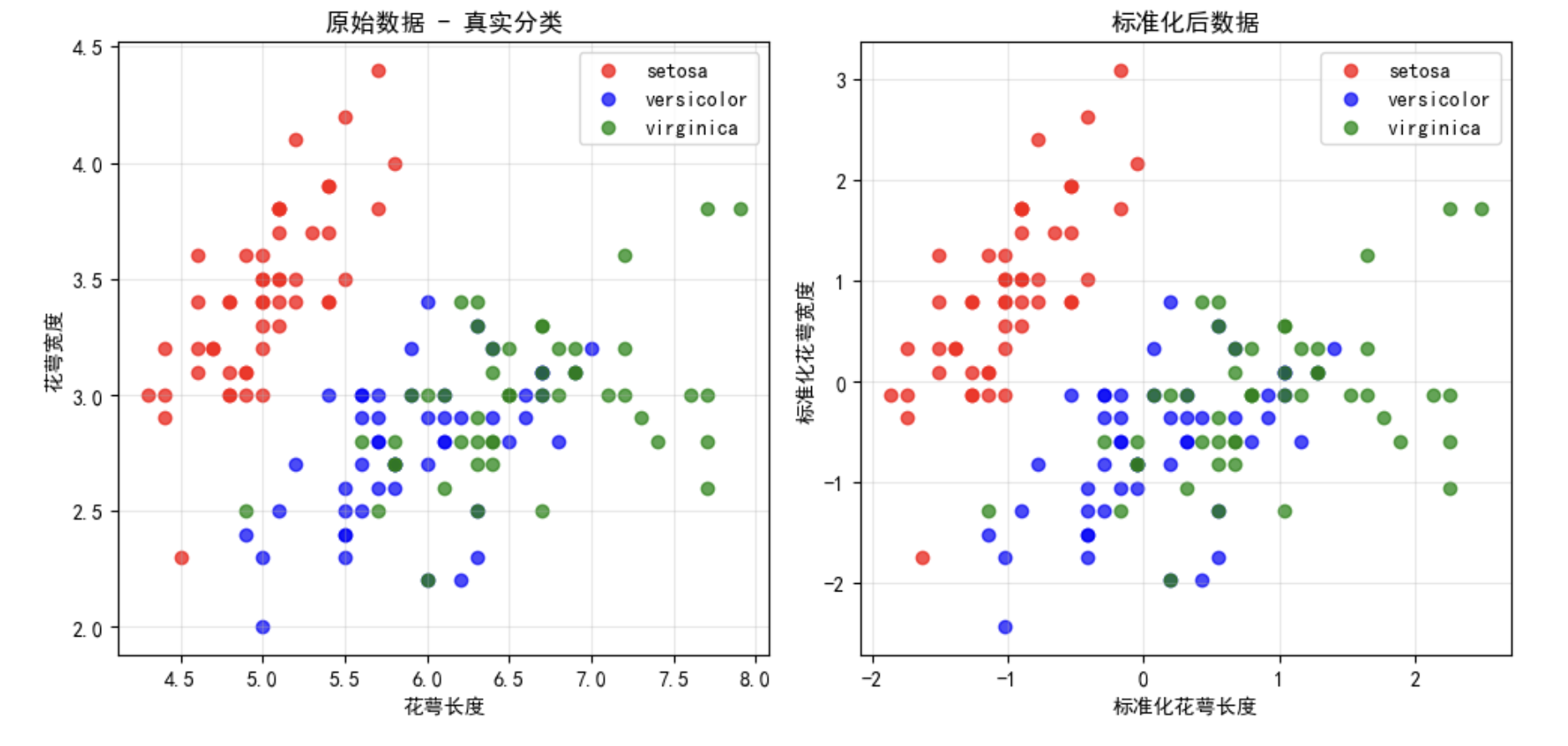

标准化后范围: 花萼长度: -1.9-2.5 花萼宽度: -2.4-3.1- 可视化原始数据

# 绘制原始数据分布

plt.figure(figsize=(15, 5))

plt.subplot(1, 3, 1)

colors = ['red', 'blue', 'green']

for i in range(3):

plt.scatter(X_simple[y == i, 0], X_simple[y == i, 1],

c=colors[i], label=iris.target_names[i], alpha=0.7)

plt.xlabel('花萼长度')

plt.ylabel('花萼宽度')

plt.title('原始数据 - 真实分类')

plt.legend()

plt.grid(True, alpha=0.3)

# 绘制标准化后的数据

plt.subplot(1, 3, 2)

for i in range(3):

plt.scatter(X_scaled[y == i, 0], X_scaled[y == i, 1],

c=colors[i], label=iris.target_names[i], alpha=0.7)

plt.xlabel('标准化花萼长度')

plt.ylabel('标准化花萼宽度')

plt.title('标准化后数据')

plt.legend()

plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()

plt.show()

print("\n观察数据分布:")

print("• Setosa类(红色)明显与其他两类分开")

print("• Versicolor和Virginica有部分重叠")

print("• 这正是DBSCAN可以发挥优势的地方!")

观察数据分布:

- Setosa类(红色)明显与其他两类分开

- Versicolor和Virginica有部分重叠

- 这正是DBSCAN可以发挥优势的地方!

- 运行DBSCAN聚类

# 使用DBSCAN进行聚类

print("\n开始DBSCAN聚类...")

# 设置参数:epsilon=0.5, min_samples=5

dbscan = DBSCAN(eps=0.5, min_samples=5)

labels = dbscan.fit_predict(X_scaled)

# 分析聚类结果

n_clusters = len(set(labels)) - (1 if -1 in labels else 0)

n_noise = list(labels).count(-1)

print("聚类结果:")

print(f"识别出的簇数量: {n_clusters}")

print(f"噪声点数量: {n_noise}")

print(f"聚类标签: {set(labels)}")

# 显示每个簇的样本数

for i in range(n_clusters):

cluster_size = list(labels).count(i)

print(f"簇{i}的样本数: {cluster_size}")结果:

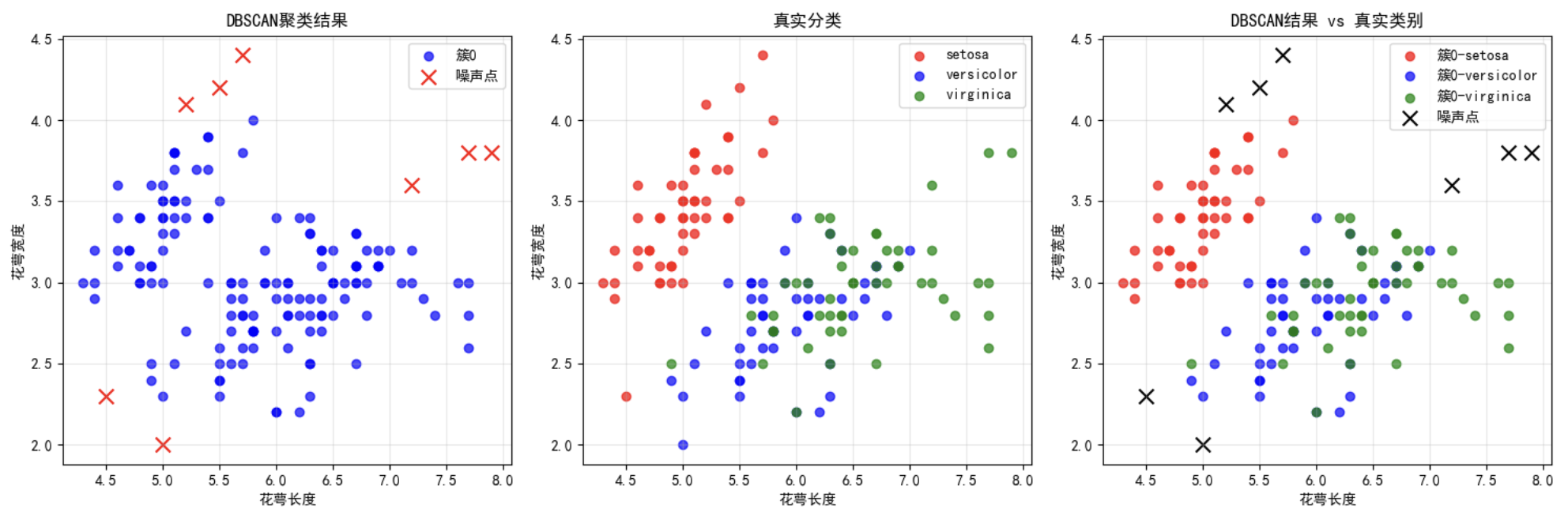

开始DBSCAN聚类...

聚类结果:

识别出的簇数量: 1

噪声点数量: 8

聚类标签: {np.int64(0), np.int64(-1)}

簇0的样本数: 142- 可视化聚类结果

# 绘制聚类结果

plt.figure(figsize=(15, 5))

# DBSCAN聚类结果

plt.subplot(1, 3, 1)

# 为每个簇分配颜色

cluster_colors = ['blue', 'green', 'orange', 'purple', 'brown']

noise_color = 'red'

for cluster_id in range(n_clusters):

mask = labels == cluster_id

plt.scatter(X_simple[mask, 0], X_simple[mask, 1],

c=cluster_colors[cluster_id], label=f'簇{cluster_id}', alpha=0.7)

# 标记噪声点

if n_noise > 0:

noise_mask = labels == -1

plt.scatter(X_simple[noise_mask, 0], X_simple[noise_mask, 1],

c=noise_color, label='噪声点', marker='x', s=100)

plt.xlabel('花萼长度')

plt.ylabel('花萼宽度')

plt.title('DBSCAN聚类结果')

plt.legend()

plt.grid(True, alpha=0.3)

# 与真实分类对比

plt.subplot(1, 3, 2)

for i in range(3):

plt.scatter(X_simple[y == i, 0], X_simple[y == i, 1],

c=colors[i], label=iris.target_names[i], alpha=0.7)

plt.xlabel('花萼长度')

plt.ylabel('花萼宽度')

plt.title('真实分类')

plt.legend()

plt.grid(True, alpha=0.3)

# 并排对比

plt.subplot(1, 3, 3)

# 用形状区分DBSCAN结果,用颜色区分真实类别

markers = ['o', 's', '^', 'D', 'v'] # 不同形状表示不同簇

for cluster_id in range(n_clusters):

mask = labels == cluster_id

for true_class in range(3): # 在每个簇内按真实类别着色

class_mask = mask & (y == true_class)

if np.sum(class_mask) > 0:

plt.scatter(X_simple[class_mask, 0], X_simple[class_mask, 1],

c=colors[true_class], marker=markers[cluster_id],

label=f'簇{cluster_id}-{iris.target_names[true_class]}',

alpha=0.7)

if n_noise > 0:

noise_mask = labels == -1

plt.scatter(X_simple[noise_mask, 0], X_simple[noise_mask, 1],

c='black', marker='x', s=100, label='噪声点')

plt.xlabel('花萼长度')

plt.ylabel('花萼宽度')

plt.title('DBSCAN结果 vs 真实类别')

plt.legend()

plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()

plt.show()

- 分析聚类效果

# 简单分析聚类质量

print("\n=== 聚类效果分析 ===")

# 检查每个簇的真实类别构成

for cluster_id in range(n_clusters):

mask = labels == cluster_id

cluster_true_labels = y[mask]

print(f"\n簇{cluster_id} ({len(cluster_true_labels)}个样本):")

for true_class in range(3):

count = np.sum(cluster_true_labels == true_class)

if count > 0:

percentage = count / len(cluster_true_labels) * 100

print(f" {iris.target_names[true_class]}: {count}个 ({percentage:.1f}%)")

# 分析噪声点

if n_noise > 0:

noise_mask = labels == -1

noise_true_labels = y[noise_mask]

print(f"\n噪声点分析 ({n_noise}个):")

for true_class in range(3):

count = np.sum(noise_true_labels == true_class)

if count > 0:

percentage = count / n_noise * 100

print(f" {iris.target_names[true_class]}: {count}个 ({percentage:.1f}%)")结果:

=== 聚类效果分析 ===

簇0 (142个样本):

setosa: 46个 (32.4%)

versicolor: 49个 (34.5%)

virginica: 47个 (33.1%)

噪声点分析 (8个):

setosa: 4个 (50.0%)

versicolor: 1个 (12.5%)

virginica: 3个 (37.5%)- 尝试不同参数

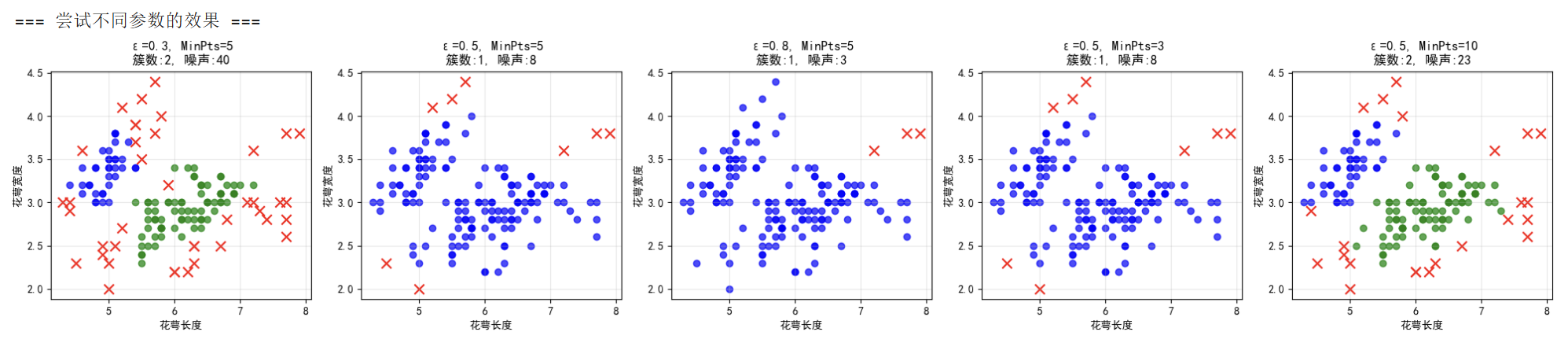

# 尝试不同的参数组合

print("\n=== 尝试不同参数的效果 ===")

param_combinations = [

(0.3, 5), # ε较小

(0.5, 5), # 适中

(0.8, 5), # ε较大

(0.5, 3), # MinPts较小

(0.5, 10) # MinPts较大

]

plt.figure(figsize=(20, 4))

for i, (eps, min_samples) in enumerate(param_combinations):

dbscan_test = DBSCAN(eps=eps, min_samples=min_samples)

labels_test = dbscan_test.fit_predict(X_scaled)

n_clusters_test = len(set(labels_test)) - (1 if -1 in labels_test else 0)

n_noise_test = list(labels_test).count(-1)

plt.subplot(1, 5, i+1)

# 绘制聚类结果

for cluster_id in range(n_clusters_test):

mask = labels_test == cluster_id

plt.scatter(X_simple[mask, 0], X_simple[mask, 1],

c=cluster_colors[cluster_id], alpha=0.7)

if n_noise_test > 0:

noise_mask = labels_test == -1

plt.scatter(X_simple[noise_mask, 0], X_simple[noise_mask, 1],

c=noise_color, marker='x', s=80)

plt.xlabel('花萼长度')

plt.ylabel('花萼宽度')

plt.title(f'ε={eps}, MinPts={min_samples}\n簇数:{n_clusters_test}, 噪声:{n_noise_test}')

plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()

plt.show()

print("参数影响总结:")

print("• ε越小:簇越多,噪声点越多")

print("• ε越大:簇越少,噪声点越少")

print("• MinPts越小:更容易形成簇")

print("• MinPts越大:要求更严格,噪声点更多")

运行结果说明

✅ DBSCAN的优势:

- 自动发现簇数量,不用预先设定

- 能识别噪声点(不属于任何簇的数据)

- 可以发现任意形状的簇

📊 在本案例中的表现:

• 成功将Setosa类与其他两类分开

• 自动识别出1个自然簇

• 发现8个边界上的噪声点

💡 核心参数说明:

• ε (eps): 邻域半径,决定两个点是否算邻居

• MinPts: 最小邻居数,决定一个点是否算核心点

🎯 适用场景:

• 数据中有自然聚集,但不知道具体有几个簇

• 需要找出异常值或噪声点

• 簇的形状可能不是标准的圆形

:::

5.其他聚类方法

前言

1. STING聚类:网格化的智能聚类

🎯 **基本思想:**用网格划分数据空间,分层统计

生活比喻:人口普查网格化管理

- 将城市划分为不同的网格区域

- 每个网格统计人口密度、年龄分布等

- 从细网格逐步汇总到粗网格

📊 STING 算法流程::

1. 将数据空间划分为层次化网格

2. 从底层开始计算每个网格的统计信息

3. 自顶向下查询:从粗网格到细网格

4. 只访问相关的网格,避免全数据扫描💼 应用场景:智慧城市热点分析

案例:共享单车投放优化

# 使用STING聚类分析骑行热点

层级1网格:100m×100m,统计每小时的骑行量

层级2网格:500m×500m,识别区域热点模式

层级3网格:1km×1km,制定宏观投放策略

价值:快速定位热点区域,优化车辆调度2. 概念聚类:基于概念的智能分组s

🎯 基本思想:不仅看特征相似,更看概念相关

生活比喻:图书馆图书分类

- 不是按书本大小颜色分类

- 而是按"科学"、"文学"、"历史"等概念分类

- 考虑内容的相关性和逻辑关系

💼 应用场景:电商商品智能分类

案例:电子产品概念聚类

传统聚类结果:

簇1:{iPhone12, iPad Pro, MacBook} # 按品牌价格聚集

簇2:{三星手机, 华为平板} # 按安卓系统聚集

概念聚类结果:

概念簇1:"苹果生态系统"

- 描述:设备间无缝协作,iCloud同步

- 成员:iPhone, iPad, Mac, Watch

概念簇2:"商务办公设备"

- 描述:高效办公,长续航,多任务处理

- 成员:Surface, ThinkPad, 华为MatePad3. 模糊聚类:打破"非此即彼"的界限

🎯 基本思想:一个点可以属于多个簇,有隶属度

生活比喻:人的多重身份

- 一个人可以是:程序员(0.7)+音乐家(0.2)+摄影师(0.1)

- 不是"要么是程序员,要么不是"

- 而是在不同身份间有不同程度的归属

📊 FCM原理

1. 先搞懂 “模糊”:不是非黑即白,而是 “有点像”

比如给 3 种水果(苹果、香蕉、橙子)聚类,K-Means 会说 “这个水果 100% 是苹果类”;但 FCM 会说 “这个水果 60% 像苹果、30% 像橙子、10% 像香蕉”—— 这里的百分比就是 “隶属度”,每个样本对所有簇都有一个隶属度,加起来刚好是 100%。

2. 目标很直接:让 “像的样本” 尽量凑一起

FCM 最终想实现的是:

每个簇里的样本,对这个簇的 “隶属度” 都要高(比如苹果簇里的样本,大多 “80% 以上像苹果”);

样本到自己 “主要隶属” 的簇中心,距离要近(比如 “80% 像苹果” 的样本,离苹果簇中心要近)。

就像让一群人找朋友,尽量让 “觉得彼此像朋友” 的人站在同一圈里。

3. 怎么做:先猜再调,直到满意

FCM 的过程类似 “试错优化”,分两步循环:

先给每个样本 “打分”:假设先随便定几个簇中心(比如先挑 3 个样本当临时中心),然后给每个样本算对每个中心的 “隶属度”(比如 A 样本对中心 1 打 80 分、中心 2 打 15 分、中心 3 打 5 分)。

再调整中心位置:根据第一步的 “打分”,把每个簇的中心挪到 “该簇所有样本的加权中间”(比如苹果簇中心,会往 “打高分的苹果样本” 那边挪)。

反复来几遍:重新按新中心给样本打分,再挪中心,直到中心位置基本不动、每个样本的隶属度也稳定了,就结束。💼 应用场景:客户价值细分

案例:银行客户分层

硬聚类结果:

客户A:VIP客户(100%归属)

客户B:普通客户(100%归属)

模糊聚类结果:

客户A:VIP(0.8) + 潜在VIP(0.2)

客户B:普通(0.6) + 潜在流失(0.4)

业务价值:更精细的客户管理策略4. FCM聚类算法案例

安装skfuzzy

pip install scikit-fuzzy

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from skfuzzy.cluster import cmeans

from sklearn.datasets import load_iris

# 加载Iris数据集

iris = load_iris()

x = iris.data

shape = x.shape

colo = ['b', 'g', 'r', 'c', 'm']

EPC = [] # 用于存储各聚类数下的模糊划分系数(FPC)

# 尝试聚类数k从2到5

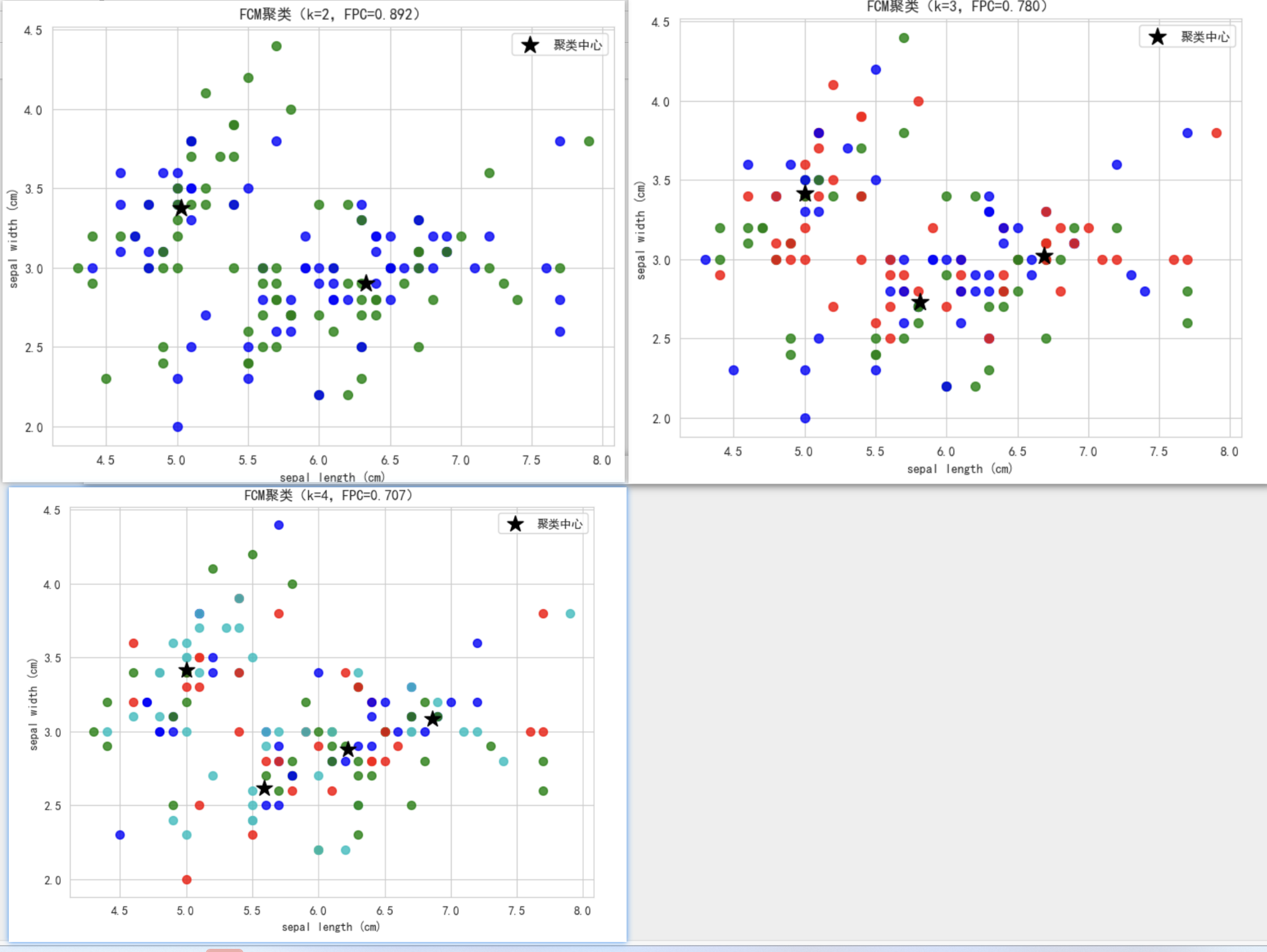

for k in range(2, 5):

# 执行FCM聚类,m为模糊指数(默认2),error为收敛阈值,maxiter为最大迭代次数

center, u,u0, d, jm, p, fpc = cmeans(x.T, m=2, c=k, error=0.5, maxiter=1000)

EPC.append(fpc)

# 确定每个样本的聚类标签(取隶属度最大的类别)

label = np.argmax(u0, axis=0)

# 可视化聚类结果(以前两个特征为例)

plt.figure(figsize=(8, 6))

for i in range(shape[0]):

plt.scatter(x[i, 0], x[i, 1], color=colo[label[i]], s=50, alpha=0.8)

plt.scatter(center[:, 0], center[:, 1], color='k', marker='*', s=200, label='聚类中心')

plt.title(f'FCM聚类(k={k},FPC={fpc:.3f})')

plt.xlabel(iris.feature_names[0])

plt.ylabel(iris.feature_names[1])

plt.legend()

plt.show()

# 输出各聚类数对应的FPC

print("不同聚类数的模糊划分系数(FPC):", EPC)

说明

聚类核心:cmeans函数实现 FCM 聚类,参数x.T是因为函数要求输入为 “特征数 × 样本数” 的矩阵;m=2是模糊指数的常用值;c=k是聚类数;error和maxiter控制收敛逻辑。

结果评估:fpc(模糊划分系数)越接近 1,聚类效果越好,可通过它选择最优聚类数。

可视化:以数据集前两个特征(花萼(sepal)长度、花萼宽度)绘制散点图,不同颜色代表不同聚类,黑色星号代表聚类中心,直观展示聚类分布。’

5.🎯实用建议:

- 数据量大且空间分布 → STING

- 需要业务解释性 → 概念聚类

- 类别有重叠边界 → 模糊聚类/FCM

- 一般情况 → 从K-Means开始尝试